Georges Perec, "un contemporain capital posthume"

Partons d’une photo, en couverture de l’album de la « Bibliothèque de la Pléiade », conçu par Claude Burgelin : Georges Perec ouvre grand les yeux, esquisse un petit sourire, a l’air de cet enfant qu’il est resté.

Partons d’une photo, en couverture de l’album de la « Bibliothèque de la Pléiade », conçu par Claude Burgelin : Georges Perec ouvre grand les yeux, esquisse un petit sourire, a l’air de cet enfant qu’il est resté.

Ses amis et ceux qui l’apprécient le soulignent, il avait conservé l’esprit d’enfance. Il aimait jouer, il aimait les calembours, les mots d’esprit, et ce qui reste de son adolescence dans le fameux Je me souviens, que l’on retrouvera dans le premier tome de la « Pléiade », ce sont les rengaines des années cinquante, les expressions que le temps fige, les mots simples qui prennent des virages imprévus.

.

Jouer, cacher, montrer

Une autre photo tirée du même album : on est en juin 1978 et Perec pose avec son chat sur l’épaule.

Tous deux regardent l’objectif : Perec semble un peu perdu, le chat non. Il fixe l’objectif. L’écrivain est-il bien là ? Quand est-il bien présent ? Il semble s’éloigner, se tenir à distance, ou la garder, cette distance, et ce depuis toujours.

Tous deux regardent l’objectif : Perec semble un peu perdu, le chat non. Il fixe l’objectif. L’écrivain est-il bien là ? Quand est-il bien présent ? Il semble s’éloigner, se tenir à distance, ou la garder, cette distance, et ce depuis toujours.

W. Un souvenir d’enfance, l’un de ses plus grands livres, éclaire le passé de Perec, et d’abord la première disparition, celle de sa mère. Non que la mort de son père ne soit rien mais mourir au combat, en 1940, n’est pas comme disparaître sans laisser de trace. Et les traces de Cyrla se perdent dans le brouillard d’Auschwitz.

Perec n’est plus à Paris quand sa mère est emmenée, en novembre 1943. Il n’empêche : « Une fois de plus, je fus comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu’il craint ou ce qu’il désire le plus : rester caché, être découvert. » Il ne fait pas allusion au contexte de l’Occupation et des rafles, loin de là, mais on reconnaît dans le jeu si connu les contradictions qui animeront l’adulte.

Les textes de Perec rassemblés dans ces deux volumes sont ceux qui ont paru de son vivant.

Les textes de Perec rassemblés dans ces deux volumes sont ceux qui ont paru de son vivant.

Il manque La Boutique obscure, rassemblant ses récits de rêve et qui parut en 1973. Il manque d’autres textes parus en recueil, nous y reviendrons.

Jouer, cacher, montrer, ces trois verbes-là pourraient résumer le travail du romancier. Il a parlé dans un texte qu’on trouvera dans Penser/classer, et que citent Claude Burgelin comme Christelle Reggiani, des quatre champs qu’il cultivait : « le monde qui m’entoure » le champ sociologique, questionnant les espaces, les lieux, les façons d’y vivre ; « ma propre histoire », le champ autobiographique ; « le langage » dont il explore les ressources à l’aide des principes oulipiens ; « la fiction » avec « l’envie d’écrire des livres qui se dévorent à plat ventre sur son lit ».

.

Listes et disparitions

On sait quelles disparitions sont au cœur du roman portant ce titre. On lira ou relira aussi Les Revenentes, dans lequel la contrainte porte sur l’usage exclusif (et farceur) de la lettre e. Pour qui veut s’amuser, une liste de mots en « e » figure, en page 101 de l’album. Elle sera utile à qui veut user des contraintes en classe (activité prisée par les élèves, on a pu en juger). Jouer c’est piéger. Ainsi, écrit Burgelin, « on lit un texte apparemment orienté dans un certain sens pour s’apercevoir en fin de parcours qu’on a été mené à l’opposé ».

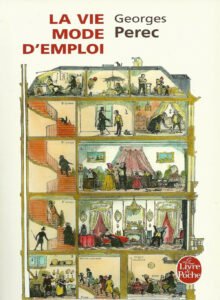

Et ce qui vaut pour Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? vaut plus encore pour La Vie, mode d’emploi, le « romans » foisonnant de Perec, celui qui rassemble le plus de contraintes, dont on regrettera, (ce ne sera pas le seul regret) que le cahier des charges publié par Zulma et les éditions du CNRS n’y soit pas joint. À propos de ce roman, le biographe et spécialiste, évoque « une sorte d’autoportrait de son fonctionnement mental et artistique. […] Nul ne s’était jusqu’alors aventuré à peindre en son dédale une image de son psychisme, de ce qui le structure comme de ce qui le peuple au risque de l’obstruer ».

Et ce qui vaut pour Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? vaut plus encore pour La Vie, mode d’emploi, le « romans » foisonnant de Perec, celui qui rassemble le plus de contraintes, dont on regrettera, (ce ne sera pas le seul regret) que le cahier des charges publié par Zulma et les éditions du CNRS n’y soit pas joint. À propos de ce roman, le biographe et spécialiste, évoque « une sorte d’autoportrait de son fonctionnement mental et artistique. […] Nul ne s’était jusqu’alors aventuré à peindre en son dédale une image de son psychisme, de ce qui le structure comme de ce qui le peuple au risque de l’obstruer ».

Perec en effet structure. Au brouillon, il bâtit des listes, énumère, à la façon de Jules Verne ou de Roussel, deux de ses maîtres. Les Choses, son premier roman accepté par un éditeur, en l’occurrence Maurice Nadeau, contient ces listes censées traduire le bonheur de Jérôme et Sylvie. On en lira des états préparatoires et notamment un début qui se voulait stendhalien, un autre qui s’interrogeait sur la description réaliste.

.

« L’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie »

Quant à ce qui peuple les textes, outre les personnages, ce sont les écrivains qu’il cite, de façon claire ou cryptée.

Toujours à propos des Choses, on apprendra qu’à l’origine de ce roman fondateur sur la « société de consommation », pris à tort pour un roman sociologique, il y avait les cours de Roland Barthes, l’œuvre de Flaubert (mais s’en étonnera-t-on ?) celle de Nizan et surtout L’Espèce humaine, de Robert Antelme qui a profondément marqué le jeune écrivain.

Toujours à propos des Choses, on apprendra qu’à l’origine de ce roman fondateur sur la « société de consommation », pris à tort pour un roman sociologique, il y avait les cours de Roland Barthes, l’œuvre de Flaubert (mais s’en étonnera-t-on ?) celle de Nizan et surtout L’Espèce humaine, de Robert Antelme qui a profondément marqué le jeune écrivain.

Ce témoin des camps n’est pas le seul survivant qu’il cite. Dans des pages de Espèces d’espaces, l’un de ses livres les plus féconds, l’un de ceux qui donnent le plus envie de regarder avec attention ce qui nous entoure, Perec cite David Rousset. C’est dans une page sur « L’inhabitable », pages 643 et 644 de cette édition.

Il énumère les lieux que l’on ne peut ou ne veut habiter, que l’on habite souvent faute de pouvoir faire autrement, ou de devoir le faire, comme « les fabriques, les casernes, les prisons, les asiles, les hospices, les lycées, les cours d’assises, les cours d’école ». Et tout à coup il cite un document officiel écrit en novembre 1943 (date jamais anodine) dans laquelle des SS conversent au sujet des plantes servant de limites naturelles au camp d’Auschwitz.

Plus tard, dans W, on retrouvera le camp, l’extermination, à travers ce W incompris à sa parution en feuilleton dans La Quinzaine littéraire, brutalement éclairé par « Un souvenir d’enfance » dans lequel Perec essaie de retrouver ce qui lui manque. C’est le tombeau de sa mère qui alors se bâtit :

Plus tard, dans W, on retrouvera le camp, l’extermination, à travers ce W incompris à sa parution en feuilleton dans La Quinzaine littéraire, brutalement éclairé par « Un souvenir d’enfance » dans lequel Perec essaie de retrouver ce qui lui manque. C’est le tombeau de sa mère qui alors se bâtit :

« J’écris : j’écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j’ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps ; j’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l’écriture : leur souvenir est mort à l’écriture ; l’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie. »

.

Le « lieu souterrain »

L’écriture de W, un souvenir d’enfance s’explique pour partie par le besoin d’aller au bout, d’être exhaustif (ou de ne laisser qu’une lacune infime) de partir de rien, du vide, de l’anodin, de l’infra-ordinaire qui est l’objet même de Perec. Les seules photos de sa mère qu’il a pu conserver, il en traque le détail, s’attache à l’infime.

Le même souci l’obsèdera dans ses textes de fiction comme Un cabinet d’amateur, ou dans un texte comme Tentative d’épuisement d’un lieu parisien. Les séances d’analyse avec Jean-Baptiste Pontalis relatées dans « Les lieux d’une ruse », et que l’on trouvera aussi dans Penser/Classer traduisent le même vide, le même rien, jusqu’au moment crucial :

« De ce lieu souterrain, je n’ai rien à dire. Je sais qu’il eut lieu et que, désormais, la trace en est inscrite en moi et dans les textes que j’écris. Il dura le temps que mon histoire se rassemble : elle me fut donnée, un jour, avec surprise, avec émerveillement, avec violence, comme un souvenir restitué dans son espace, comme un geste, une chaleur retrouvée. Ce jour-là, l’analyste entendit ce que j’avais à lui dire, ce que, pendant quatre ans, il avait écouté sans l’entendre, pour cette simple raison que je ne le lui disais pas, que je ne me le disais pas. »

« De ce lieu souterrain, je n’ai rien à dire. Je sais qu’il eut lieu et que, désormais, la trace en est inscrite en moi et dans les textes que j’écris. Il dura le temps que mon histoire se rassemble : elle me fut donnée, un jour, avec surprise, avec émerveillement, avec violence, comme un souvenir restitué dans son espace, comme un geste, une chaleur retrouvée. Ce jour-là, l’analyste entendit ce que j’avais à lui dire, ce que, pendant quatre ans, il avait écouté sans l’entendre, pour cette simple raison que je ne le lui disais pas, que je ne me le disais pas. »

Toujours se cacher, se montrer.

À lire ce passage, et on pourrait citer beaucoup d’autres extraits tirés de ce recueil, de Je suis né ou de L’Infra-ordinaire, on regrettera donc beaucoup que ces trois ouvrages, au moins, ne figurent pas dans ces deux tomes en « Pléiade ». Certes, on lira d’autres textes en marge, des inédits passionnants, des textes préparatoires, mais s’ils ont paru après sa mort, ils étaient lisibles de son vivant, dans des revues, et on comprend mal qu’ils ne soient pas dans ce qui ressemble à une édition définitive, de référence. La phrase de l’éditrice qui justifie ce choix résonne comme un « circulez, y a rien à voir » (qui aurait amusé le dialoguiste de Série noire) : « Les recueils posthumes n’ont pas été retenus, quelle que soit leur célébrité. »

.

« Un contemporain capital posthume »

Arrêtons de ronchonner. Bien des textes clés sont là, qui sont autant d’incitations à penser, à rêver ou à écrire : Récits d’Ellis Island et Un homme qui dort, La Clôture, L’Éternité…

Il reste ce qui caractérise aussi ses contemporains Calvino et Queneau, le souhait de ne jamais se répéter :

Il reste ce qui caractérise aussi ses contemporains Calvino et Queneau, le souhait de ne jamais se répéter :

« Si je tente de définir ce que j’ai cherché à faire depuis que j’ai commencé à écrire, la première idée qui me vient à l’esprit est que je n’ai jamais écrit deux livres semblables, que je n’ai jamais eu envie de répéter dans un livre, une formule, un système ou une manière élaborés dans un livre précédent. »

Son œuvre irrigue des œuvres d’aujourd’hui, qu’évoque Burgelin : celle de Modiano ou Bober, celle d’Auster et de Bolano, de Gwenaëlle Aubry et d’Emmanuel Carrère, des historiens Arlette Farge et Ivan Jablonka. La liste n’est pas close. Perec amuse, intrigue, éclaire, touche, émeut. Perec est « un contemporain capital posthume« , selon la belle formule de Jean-Pierre Salgas, sur quoi on finira (sans e).

Norbert Czarny

.

• Georges Perec, « Œuvres », édition publiée sous la direction de Christelle Reggiani. Tome I,1184 p., tome 2, 1280 p. « Album Georges Perec », par Claude Burgelin, 256 p., 202 illustrations.