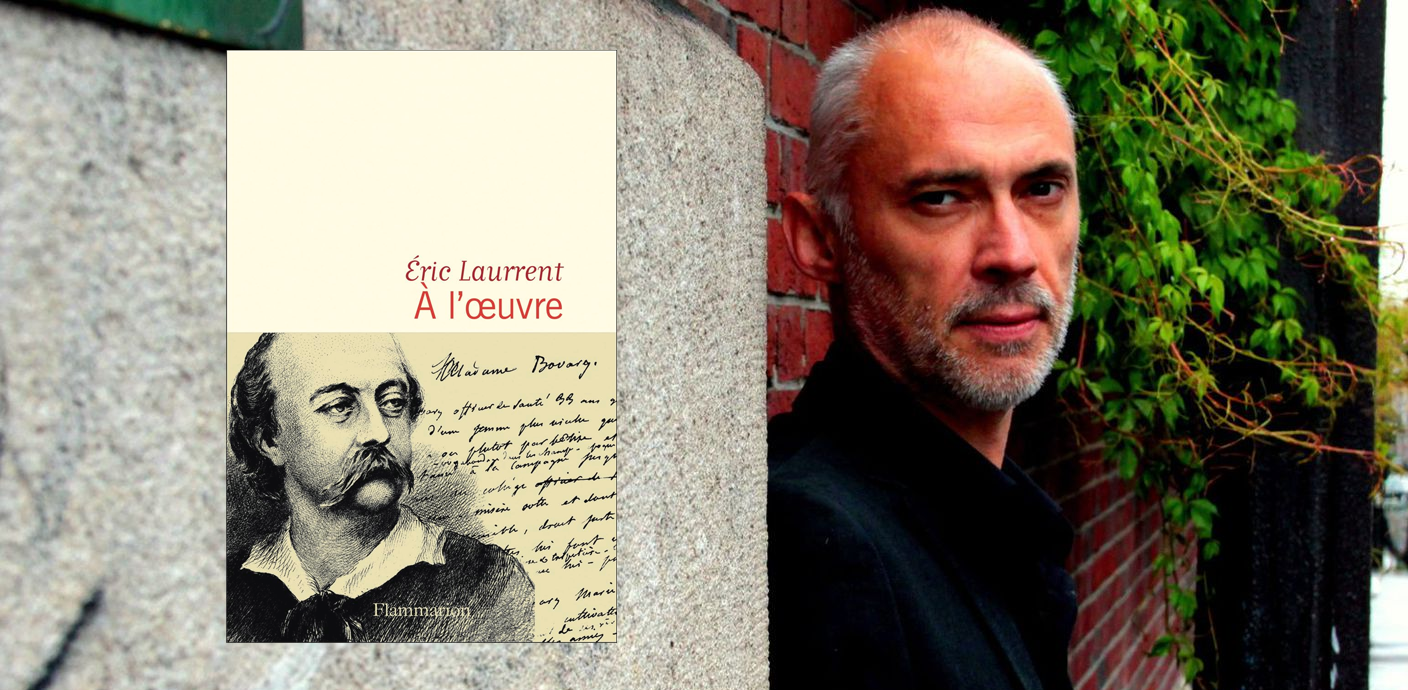

À l’œuvre, d’Éric Laurrent :

Flaubert, c’est lui

Norbert Czarny, critique

Éric Laurrent fait renaître Gustave Flaubert, le suivant dans son bureau, sa chambre, dans les salons littéraires, de Croisset ou de Paris, jusqu’au procès de Madame Bovary. Il imite son style dans son hommage.

Norbert Czarny, critique

Les « Vies » sont un genre littéraire. Nombre d’écrivains l’ont pratiqué. Chateaubriand avec La Vie de Rancé, jusqu’à Jean Echenoz avec Ravel, ou certains récits de Michon. À l’œuvre, d’Éric Laurrent, n’est pas à proprement parler une vie de Flaubert, encore que. Le romancier a choisi les années de construction et de rédaction de Madame Bovary pour mettre en scène l’auteur de ce roman qui a tout changé à l’écriture romanesque, jusqu’à aujourd’hui. Toutes ces scènes de sa vie contribuent à rappeler ce qu’il fut en son siècle.

Ce que les hommes disent ou se disent dans ce livre vaudra à Éric Laurrent au mieux l’indifférence des ignorants, au pire des critiques indignées de qui aura lu de travers. Le risque est en effet de confondre Laurrent l’écrivain et son narrateur quant aux propos tenus par Flaubert, Louis Bouilhet et Maxime du Camp. Ils étaient des hommes de leur temps, pas toujours d’une grande délicatesse. Mais quiconque a lu Madame Bovary sait que, dans le cas de Flaubert, la posture mâle est ambiguë. Écrivain, il se sent aussi bien homme que femme. On le sent bien en le lisant. Éric Laurrent termine À l’œuvre sur le procès de Madame Bovary, sachant qu’il pourrait, comme Flaubert, subir un procès pour atteinte aux bonnes mœurs.

Esthétique et finesse de l’analyse

Éric Laurrent n’est pas un débutant. En 1995, il publie Coup de foudre, premier roman très drôle qui reçoit le prix Fénéon. Ce livre est suivi de quelques autres tout aussi burlesques. Dans Ne pas toucher, qui sort en 2002, Éric Laurrent porte un regard caustique, cruel mais sans mépris, sur le monde dans lequel il vit. C’est le Paris des années 1980 et suivantes, une ville faite pour de jeunes ambitieux bien informés ou feignant de l’être, jamais insensibles aux charmes féminins. Clara Stern en 2005 et Renaissance italienne en 2008 forment un diptyque sur l’amour, ses attentes et ses souffrances. Les deux romans sont empreints d’un esthétisme qui pourrait rappeler Proust et Visconti puisque s’y ajoute la finesse de l’analyse. Mais qui voudrait aller au cœur de l’œuvre d’Éric Laurrent choisirait Les Découvertes, son récit autobiographique, prix Wepler en 2011. Le narrateur raconte une enfance marquée par le goût des mots et celui de la beauté. Il est né à Clermont-Ferrand dans un milieu populaire, d’un père mécanicien auto et d’une mère femme au foyer. L’exploration du lexique, l’intérêt pour la langue, pour la phrase, feront de lui l’écrivain qu’il devient. Le goût de la beauté – celui du corps féminin vu dans les pages illustrées du Larousse comme à travers les affiches en ville – l’amène à des descriptions qui le rapprochent de Huysmans, de Zola, voire de Flaubert. La quête de la beauté donnera lieu à un nouveau diptyque, Un beau début (2016) et Une fille de rêve (2020). Ces deux romans, qui mettent en scène une jeune femme prise dans les rets de la presse people et des prédateurs divers, doivent beaucoup à Nana, de Zola, un Zola qui aurait fréquenté le Palace ou les Bains Douches dans les années fric, déjà évoquées plus haut.

Un souci de cinéaste

À l’œuvre, paru fin mars, relève d’un geste consistant à raconter cinq ans de l’existence de Gustave Flaubert. Deux parties précisément datées se succèdent : du 26 juin 1851 au 6 mai 1854 et du 7 mai 1854 au 7 février 1857. Ce pourrait être celles d’une biographie classique. C’est un roman, avec son arbitraire. L’auteur est en effet maître de sa construction. Le respect d’une certaine chronologie est un choix.

C’est un roman sous forme de tableaux, de scènes ou de séquences. Ce dernier mot ne vient pas au hasard puisqu’À l’œuvre est d’une fluidité cinématographique. Éric Laurrent aime planter le décor, avec le souci du cinéaste qui cherche l’harmonie des couleurs, des formes, qui choisit le détail le plus infime. La vie privée de Flaubert se mêle à une vie publique qu’il supporte mal. Sa vraie vie est l’écriture de Madame Bovary, qu’Éric Laurrent relate en revenant sur les difficultés traversées. Il s’attache aux faits les plus ordinaires, sans jugement, sans commentaire. Il emploie le présent qui ôte toute profondeur. Il présente souvent Gustave dans un cadre, à Paris, à Croisset ou à Rouen, avec ce goût de la description qui caractérise tous ses romans.

Il semble relever un pari en reprenant dans les dialogues de son propre roman des citations connues, issues de la correspondance de Flaubert. Comme « L’auteur, vois-tu, doit être comme Dieu dans son œuvre : présent partout, visible nulle part. » Faubert écrivait ceci à son amante, Louise Colet. Éric Laurrent lui fait dire dire de vive voix. C’est un exemple parmi de nombreux autres car la plupart de ses échanges épistolaires avec Louise Colet deviennent des échanges verbaux.

À l’évidence, cet usage du dialogue ou de la citation n’est pas une naïveté de l’auteur. Éric Laurrent joue-t-il avec le biopic, tant au cinéma qu’en littérature, et son emploi trop souvent figé du dialogue ? Peut-être s’amuse-t-il avec le lecteur, qu’il connaisse ou pas ces phrases célèbres ? Ces interrogations contribuent au plaisir malicieux de la lecture.

« Le monde est à tâtons »

Le style a été la grande affaire de Flaubert, les écrivains étaient ses frères. Éric Laurrent le montre ami de Gautier, lecteur attentif de Baudelaire, admiratif devant l’immense Hugo : « Ce crocodile vous sort une image énorme, qui sauve tout. » conclut-il, avec cette formule : « Le monde est à tâtons ». Elle résonne encore, comme bien des formules de Victor Hugo.

Le couple que Flaubert forme avec Louise Colet finit par rompre, violemment. Ils ont beaucoup échangé sur ses écrits à elle. Flaubert savait se montrer patient et généreux. Il a tenté de la conseiller, en vain. La poésie de Louise, remplie d’émotion, de pathos et de déclarations enflammées et emphatiques, est devenue illisible.

Gustave Flaubert, c’est sensible à travers tout le roman, se débat avec et contre son temps. Fils entravé par sa mère, solitaire à Croisset, contraint à une certaine mondanité à Paris. À l’heure du procès, Flaubert est poursuivi pour « outrage aux bonnes mœurs et à la religion » : on lui reproche ses « tableaux lascifs », ses « images voluptueuses mêlées aux choses sacrées ». À l’œuvre se termine avec cet événement qui fait date. Son avocat plaidera non seulement que l’œuvre est morale, mais plus encore moralisatrice. Ce choix n’est pas du goût de l’auteur, mais le risque est la prison.

En 2024, les jurés acquitteraient-ils Flaubert ?

N.C.

Éric Laurrent, À l’œuvre, Flammarion, 400 pages, 22 euros.

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.