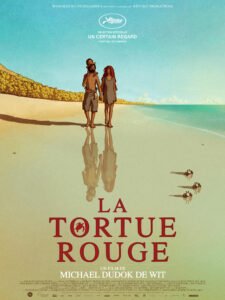

"La Tortue rouge", de Michael Dudok de Wit

La Tortue rouge est une extraordinaire réussite cinématographique, qui dépasse le cadre de l’animation au sens strict. Elle renvoie à un usage magnifique du son qui alterne les modulations subtiles, attentives au détail de la perception (frémissements, clapotis, caresses, respirations) et une ampleur symphonique, relayée par la musique originale, mais également portée par le charme de l’océan, de la tempête, du vent.

La Tortue rouge est une extraordinaire réussite cinématographique, qui dépasse le cadre de l’animation au sens strict. Elle renvoie à un usage magnifique du son qui alterne les modulations subtiles, attentives au détail de la perception (frémissements, clapotis, caresses, respirations) et une ampleur symphonique, relayée par la musique originale, mais également portée par le charme de l’océan, de la tempête, du vent.

Le découpage et le montage sont particulièrement précis et chaque raccord est particulièrement émouvant : il permet de passer du microcosme au macrocosme, des sentiments d’un homme à sa place dans l’univers, d’un gros plan de regard à des dessins de galaxie. Chaque événement est particulièrement pensé, et leur poids allégorique est parfaitement dosé. Dudok de Wit et sa coscénariste, Pascale Ferran, ont trouvé le ton pour s’installer dans la structure du conte tout en variant les sensations psychologiques.

Un conte initiatique

Un conte initiatique

De fait, La Tortue rouge est un conte initiatique (comme les studios Ghibli en ont déjà beaucoup produit : Mon voisin Totoro, Ponyo sur la falaise), mais aussi un film d’aventures, un film d’angoisse, une méditation sur le passage du temps, la filiation, ainsi que sur le rapport que l’homme peut entretenir avec la nature et le cosmos.

Pour aborder ce film, plutôt que de partir de ses séquences, il vaut mieux peut-être mettre en évidence quelques sources d‘étonnement et de sidération. L’émotion propre à cette œuvre vient surtout de ces instants-là, lorsque le spectateur admire la beauté de ce qu’il voit et de ce qu’il entend, et la rapporte à une intelligence des formes et des situations inventées.

L’absence de dialogues

L’absence de dialogues

Elle ne frappe pas immédiatement le spectateur, puisque la première séquence est construite autour d’une tempête qui rend toute parole inutile, et qu’ensuite le personnage masculin, sans nom, est seul pendant la moitié du film. Elle devient manifeste dès qu’on comprend que le récit va confronter ce personnage à des situations dangereuses ou menaçantes, et que le cinéaste fait le choix d’un comportementalisme strict pour faire passer les sentiments, et non celui de la voix off.

Les raisons d’une telle décision sont nombreuses : faciliter l’accès à un monde rêvé, se dégager de conventions cinématographiques qui seraient trop psychologiques et, en conséquence, trop artificielles, obliger le spectateur à une identification, ne pas proposer d’explication ou de morale aux situations inventées, épurer au maximum le récit pour que chaque geste ou chaque acte puissent prendre une importance que le langage verbal aurait alors amoindri, rendre hommage au cinéma muet et le considérer ainsi comme un moment magique et originaire de l’histoire du cinéma qu’il faudrait essayer de retrouver ou d’invoquer.

Tout cela est juste. Il y aurait encore une autre raison : la certitude que le langage ancre moins l’homme au monde que la jouissance de la contemplation ou que ses actes face à la nature. L’enjeu profond du film est d’imaginer une fable de l’humanisation. Comment devient-on humain ? Par quels moyens voulons-nous sauver, protéger ou consolider cette part d’humanité qui est en nous ? Est-elle conciliable avec d’autres parts, d’autres façons d’être ou d’autres croyances ? Les dialogues auraient eu tendance à tout expliquer, mais aussi à répondre à des questions que le cinéaste cherche à laisser libres et particulièrement ouvertes.

Mort et transformation

Mort et transformation

La séquence la plus saisissante de ce point de vue est la rencontre entre le naufragé et la tortue. Il sent qu’elle le menace, qu’elle l’empêche de rejoindre les siens, il la combat et la tue, puis quelque chose comme un remords ou un regret s’élève de lui-même, et vient la nécessité de la protéger, de se recueillir, avant qu’elle ne se transforme et donne naissance à un corps de femme, avec laquelle l’homme s’unira.

L’absence de dialogues entraîne cette séquence vers la légende, mais aussi vers l’énigme. Les sentiments qui se succèdent dans la conscience du naufragé sont dessinés très nettement, il est possible de les identifier et de les nommer, mais le moment crucial de la transformation est profondément énigmatique.

Est-ce la radicalité absolue de l’autre et de la femme ? La part de magie que recèle l’ouverture à une autre conscience que la sienne, à un autre monde que le sien ? Une parabole pour montrer qu’on ne peut véritablement rencontrer quelqu’un que sous un fonds de deuil et de mort ? L’amour n’est-il que la part jumelle d’une dévotion obscure ? Ce passage entre la tortue et la femme permet-il de rêver à une différence qui ne pourrait se réduire à celle du sexe ? L’évidence de la structure de la fable masque aussi l’obscurité et la diversité que le recours au symbolique et au muet suscite.

C’est au spectateur de proposer ses interprétations et de tirer les conséquences morales de ce qu’il voit.

L’utopie de l’île

L’utopie de l’île

Très vite, l’île va se parer de nouvelles métaphores. L’homme ne la transforme pas, elle ne possède pas des secrets qui vont transformer le lien qui peut l’unir à elle. Plus le film avance, plus le spectateur peut lui donner de nouveaux symboles.

Au tout début du film, elle symbolise de façon claire la solitude, l’exil, la séparation d’avec la civilisation et d’avec les autres hommes. Ce sera très vite un lieu à conquérir, à découvrir et à apprivoiser. En cela, elle est le décor typique des récits d’aventures. Elle possède des aspects paradisiaques, merveilleux, utopiques aussi. Ce n’est pas tant qu’elle abrite des merveilles de la nature et des animaux extraordinaires que chaque animal, chaque forme de la nature, aussi banale qu’elle puisse être, paraît immédiatement belle, admirable, unique.

Ce n’est pas exactement un paradis terrestre. La représentation de l’île est animée par cette conviction que tout pan de nature est une île, que tout fragment de nature est magnifique et admirable en soi. Ce personnage masculin, autour duquel se construit le scénario du film, n’est pas un Robinson, même s’il souhaite momentanément partir et retrouver les siens. Il ne permet pas d’interroger ce qui est attaché dans l’homme à la civilisation ou à la barbarie, à la liberté ou à l’aliénation.

De façon étonnante, ce n’est pas l’autre comme double, comme rival, comme ami ou comme frère qui est interrogé inlassablement par le film. Dudok de Wit place l’homme dans une recherche d’harmonie qui passe par le respect et la crainte de la nature et qui n’élude jamais le danger, la mort ou l’angoisse. Sa nature est difficile, dangereuse, jamais clairement hostile, mais pas non plus uniformément hospitalière. Elle éveille la responsabilité de l’homme, mais aussi, dans le même mouvement, elle le place dans un lieu où il ne peut pas tout.

Même si elle crée la mort et la destruction, comme en témoigne une scène saisissante de raz-de-marée, c’est le même cosmos qui apporte aussi l’émerveillement suspendu de la contemplation. Dans tous les cas, le film amène à maîtriser la peur de l’infini, à la magnifier et à mieux la regarder. Il distingue au contraire deux infinis : celui qui protège et fascine et celui qui détruit et écrase. La vanité et l’existence

La vanité et l’existence

L’île devient très vite une métaphore des formes de l’existence. Contrairement aux héros de Jules Verne, il n’est pas question de la transformer, d’y reconduire une micro-société, d’en faire un laboratoire. Les héros de ce film dorment dans le sable, entre la mer et la forêt, sous le ciel étoilé, en contact permanent avec les forces et les manifestations de l’infini.

Mais cette île n’est pas un abri absolu. Elle confronte aussi les personnages à la séparation, à la destruction, à la désolation, et celle-ci n’est pas le fruit des hommes, mais de la nature elle-même. Cela évoque des légendes asiatiques mais aussi des contes européens ou des romans initiatiques. À la fin de L’île mystérieuse, l’île est détruite par les volcans et ses occupants sont obligés non seulement de l’abandonner mais d’assister à la destruction de ce qu’ils ont construit.

Dudok de Wit n’a pas le sens de cette cruauté, ni de cette vanité. Mais l’île n’est pas seulement un lieu d’accueil, c’est aussi l’endroit d’où l’on se sépare, qu’on abandonne, qu’on laisse derrière soi.

La beauté, l’image et le son

La beauté, l’image et le son

L’île est ainsi le lieu de rencontre entre deux infinis, mais l’image occupe aussi la même fonction. Certains raccords sont sublimes. Dudok de Wit sait opposer un gros plan de visage avec un plan très large de ciel ou de mer, de telle sorte qu’il crée un sentiment intense de libération, d’échappée.

La beauté plastique du film réside dans ces sauts brusques et magnifiques entre le détail et la totalité, l’objet et le monde, la respiration et la plénitude. Il sait faire habiter le dessin par des modulations sonores extrêmement douces et localisées. L’oreille glisse du frottement à l’élan épique et symphonique.

Si toute image est le moyen d’un plaisir inassouvi de contemplation, tout son devient musique et début de mélodie. C’est cela aussi qui crée ce sentiment d’infini : toutes les perceptions, qu’elles soient sonores ou visuelles, sont amenées vers un point de beauté et d’admiration. Une séquence le montre assez bien, de façon subtile et inattendue : lorsque le naufragé rêve et se languit de son monde, il ne voit pas sa société ou ses souvenirs, il entend un quatuor de Janacek. C’est la hantise de la musique qui relance le désir d’un ailleurs ou d’une intimité. C’est une idée splendide.

Jean-Marie Samocki